在大多数青年学生的预设里,大学数学课常与“晦涩”“枯燥” 挂钩,大学数学老师也多是不苟言笑的模样,在这里似乎除公式与定理外,难有温度与鲜活。但请相信,在上海电力大学数理学院,你一定会遇见一位打破这些数学“魔咒”的“特殊”老师——柴元。学生们都亲切地称他博学多“柴”的“元气”老师,他用一堂堂 “元气课”,激发了学生对数学的热爱,用“数学实力往往决定着国家实力”的话语将数学强国的种子深埋于学生心里,用“学生没有差距,只有差异”的教学理念,让每个学子都能在数理知识的星辰大海中绽放光芒。

2025年度上海电力大学教书育人楷模——数理学院副教授柴元

因破局而创新 因循导而启思

柴元深知传统“一刀切”的教学局限,总会使一些成长被束缚其中。因此,他创新性地使用了三阶递进教学法,即将学生分成三个组别:“需求组”“探索组”“拓展组”,让每个学生都能在其中循着自己的节奏,成为课堂的“主人”。“我希望我的数学课,不是一种单向的知识灌输,更像一场师生共赴的‘数理对话’,这样知识就能在互动里悄悄扎根。”柴元说。

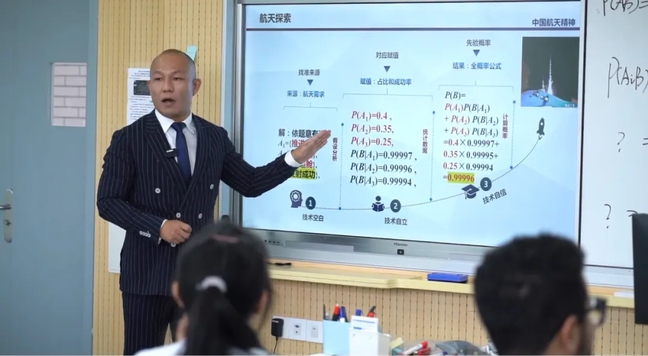

“需求组”是课堂的“发问者”:课前,学生们在柴元精心准备的线上资料库中,将最困惑、最渴望解答的问题一一梳理。这些带着温度的“求知问号”,成了柴元老师设计课堂例题的灵感源泉。于是,神州十七火箭发射的概率计算、华为5G技术中的数学原理……这些紧扣时代脉搏的案例走进课堂,精准回应着学子们的“知识渴求”,也让“枯燥”的公式与火热的现实紧密相连。

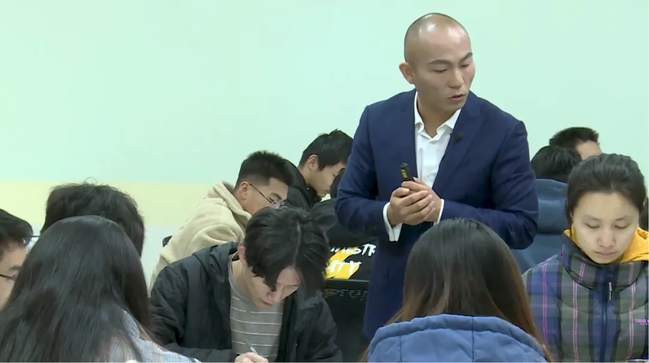

“探索组”是课堂的“先锋探路者”:分组讨论时,学生们大胆假设、小心求证,在思维的碰撞中探寻解题思路。柴元则像一位“引路人”,穿梭在各组之间,时而轻轻点拨,时而连环追问,引导学生亲手触摸知识的脉络。或许过程中会有困惑与争论,但正是这份“亲身探索”,让知识不再是浮于表面的记忆,而成为深深扎根于心的理解。

“拓展组”则是课堂的“攀登者”:当多数同学掌握核心原理后,愿意迎接更高阶的挑战——或是研读高水平学术论文,复现其中的数学逻辑;或是将课堂上学到的算法,转化为可运行的代码。在这里,同学们告别了“被动等待”,而是开始主动地思考、勇敢地探索、自信地展示。

柴元老师这种创新性的教学法不但得到了学生的认可,也让他收获了多项国家级和省部级荣誉:第二届全国高校教师教学创新大赛三等奖、第二届上海市高校教师教学创新大赛特等奖、“上海高校示范性本科课堂”、第五届上海高校青年教师教学竞赛二等奖……

正如数理学院孙玉芹教授所言:“在以赛促教、协同创新、与时俱进的氛围中,柴元依托学院平台不断锤炼教学风格、精进专业技艺,实现了教学能力与育人境界的阶梯式跃升。”这份对教学的热忱与创新,正是他成为学生心中“好老师”的秘诀。

因渴望而心生向往 因向往而追随超越

“教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。”柴元的课堂,不仅传授知识,更要在学子心中种下追逐梦想的火种,让他们因欣赏而向往,因向往而超越。“别看电力系统庞大复杂,背后凝练的,其实都是数学问题。咱们电力行业能做得好,说到底,就是数学底子打得牢。”2015级电气工程专业学生高磊,至今还记得柴元老师在黑板前的模样,他一边擦去密密麻麻的公式,一边回头朝着大家自信地说:“工科学生不能只停留在操作层面,真正的创新,要靠数学打开那扇看不见的门。”

从傅里叶变换到偏微分方程,从神经网络到优化算法,柴元总能将这些抽象的数学知识与电网调度、故障分析、能源预测等电力实践紧密结合。有一次课后,高磊鼓起勇气对柴元说:“老师,我想成为一名电力工程师。”柴元停下脚步眼神坚定地说:“高磊,这个理想很好。但要记住,电力的‘灵魂’,是数学。”从那以后,午后的球场就成了两人的“第二课堂”。他们是师生,更成了并肩奔跑的球友高磊说,自己从柴元身上学到的不只是公式定理,还有对知识的渴望、对生活的热情。“他让我明白,优秀的电力工程师,既要懂技术,也要有温度、有体魄、有坚持。”

后来,高磊如愿考入上海交通大学读博,投身新能源电力系统振荡稳定性研究,累计发表40余篇高水平论文,申请近20项发明专利的他愈发懂得柴元当年话语的深意。那些柴老师讲过的数学模型与算法思维,早已成为他科研路上最坚实的阶梯。“每当构建复杂系统模型、调试实验算法时,我总会想起柴老师说的‘数学是开启一切工程问题大门的钥匙’。” 高磊动情地说,“我想成为像他那样的人,用数学公式为国家的电力事业,写下可靠的答案。”

因志同而情怀坚守 因坚守而韶华不负

“要让学生优秀地入学,更优秀地毕业”这是柴元深埋心底的执念。2018年的秋天,柴老师担任了信息与计算科学专业的班主任。那时的他,总带着一丝不易察觉的遗憾,他常说:“咱们学校有这么好的大数据与工程技术专业,研究内容也很前沿,可很多好苗子,还是走了。”这份“遗憾”里没有埋怨,有的只是对学生的殷切期待,而正是这份期待悄悄地在他的学生心中生了根、发了芽。

2022级数理学院硕士研究生周姝,正是受他影响最深的学生之一。柴老师四年的言传身教,让本科专业排名第一的她毅然选择在本校继续深造。“他让我明白,真正的学术坚守,是把根扎在自己热爱的地方。”“他总能将复杂的工程问题,凝练成清晰的数学语言。”“把动力学方程与神经网络同步问题巧妙交织,用数学建模解析光敏神经元的能量特性,用忆阻器理论推演复杂网络的协同机制。”

每当谈及柴老师的这些研究,内向的周姝总能侃侃而谈。“柴老师说,别小看这些探索它们背后藏着人类未来智能系统的密码。”在柴元三年如一日的指导下,她以第一作者身份连续发表3篇Top期刊论文,斩获研究生国家奖学金,成为上海市优秀毕业生。当周姝手握蒙纳士大学博士录取通知书时,最先想起的仍是柴元那句话:无论走多远,都不要忘记自己出发的地方。“他希望我们用数学公式为国家探出通向世界的‘航道’,用家国情怀教会我们何以归来。” 这句话,成了周姝逐梦路上最温暖的指引。

因挫折而力求改变 因改变而成就不凡

成长路上难免有挫折,柴元从不给学生“廉价”的安慰,而是用独特的方式,引导他们在挫折中寻找突破,在改变中追求卓越。

本科时期的严兆骏曾陷入深深的自我怀疑,互联网+、电工杯、奋进杯……他一次次报名参赛却屡屡铩羽而归。看着身边同学陆续捧回一个个奖项,他走进柴老师的办公室,声音带着沮丧:“老师,我是不是不适合搞创新竞赛?”柴元没有安慰反而笑着提议:“凑巧了,我正准备第四次参加青年教师讲课比赛。要不咱们打个赌,看是你的建模先成功,还是我的比赛先获奖?”随后,柴元递出一份邀请:“欢迎加入我的课题组,这里或许有你要的答案。”就这样,严兆骏“跳级”进入了原本只面向研究生的课题组。

初入课题组时,组会上的讨论对严兆骏来说像“天书”般难懂,但柴元没有放弃,而是不断地开导他“建模比赛就像一场凝练的科研之旅,数学是基石,决定理论的严谨;算法是高度,决定你能抵达的远方。”“人工智能的核心是神经网络与机器学习,这也是数学建模的未来方向,四年磨一剑,你要沉得住气。”以后的日子,柴元不断将研究生数学建模竞赛的最新成果融入课堂,让学生站在科研前沿,亲眼看见算法如何解决实际工程问题。严兆骏也通过系统学习柴元主讲的《神经网络与机器学习》课程,终于读懂了“一流的教学必须站在一流科研上”的深意。2024年,成功终在坚持中到来了,在柴元的指导下,严兆骏所在团队参加了第二十一届中国研究生创新实践大赛,他们将神经网络方法与 Greenshield 交通流模型、遗传算法相结合,开发出智能应急车道启用预测与交通流优化系统。当数据显示系统能显著提升道路通行效率时,严兆骏知道,自己终于成功了。站在国赛二等奖的领奖台上严兆骏领悟道:“那些曾经的失败,不是终点,而是帮我找到适合自己赛道的路标。”如今,已成为2024级大数据与工程技术专业研究生的他,最感谢的仍是那个下午,柴元的“激将法”:“他没有直接告诉我答案,而是给了我一张‘地图’,让我自己找到了通往成功的路。”

心有热爱皆可往,行怀赤诚终有光。于柴元而言,那方三尺讲台,从来不是局限他的方寸之隅,而是他带着学生丈量世界的起点,一面又一面的板书写下的是他对育人藏不住的热爱。熬夜修改的教案、反复打磨的例题、精心演算过的数学公式,都悄悄地成为学子成长故事里最温暖的片段,而那一句轻轻的,“来,我们聊聊哈”治愈了多少循光前行的青年人……