4月26日下午,上海台协科创工委会总干事、欢芯鼓伍半导体平台创始人、青岛大学微纳技术学院教授罗仕洲博士受邀为“半导体物理基础与实践”微专业授课。数理学院副院长孙玉芹担任开课主持人。课前,孙玉芹与上海积塔半导体有限公司资深总监许端格博士为罗仕洲博士颁发课程特邀教师聘书。

本次课程聚焦“集成电路制造工艺之刻蚀与清洗工艺”专题,围绕半导体制造关键环节——刻蚀工艺与清洗工艺的技术原理、行业现状及未来挑战,深入探讨理论人才与创新对中国半导体产业发展的重要意义。课程采用线上线下同步课堂形式,我校微专业学生、DBU大学研究生以及慕名而来的师生百余人参与学习。

课堂上,罗仕洲博士以半导体产业的全球竞争格局为切入点,结合当前中美技术博弈背景,强调理论型人才在产业突破中的核心作用。罗博士援引自身在台积电、中芯国际等企业的从业经历,强调工程师若仅依赖经验而忽视理论,难以应对工艺微缩化、材料复杂化的挑战。未来半导体行业的发展,需要更多理论型人才。

罗仕洲博士详细解析等离子体物理、化学反应动力学等理论在设备设计与工艺优化中的应用,他认为理论模型的建立,不仅能够提升工艺稳定性,还能够缩短研发周期。当前国内高校在半导体工艺教学中应加强跨学科融合,培养兼具理论深度与实践能力的复合型人才,才能突破卡脖子的技术瓶颈。

面对美国技术封锁的严峻形势,罗仕洲博士指出,中国半导体产业正经历从“国产替代”向“自主创新”的战略转型。刻蚀设备曾是国产化率最低的环节之一,但近年来国内不少企业通过自主创新,已在特定领域达到国际领先水平。他通过一些典型案例,讲述了中国企业自主创新的可行性,同时也对青年学子给予厚望,期待他们未来加大创新力度,攻坚克难。

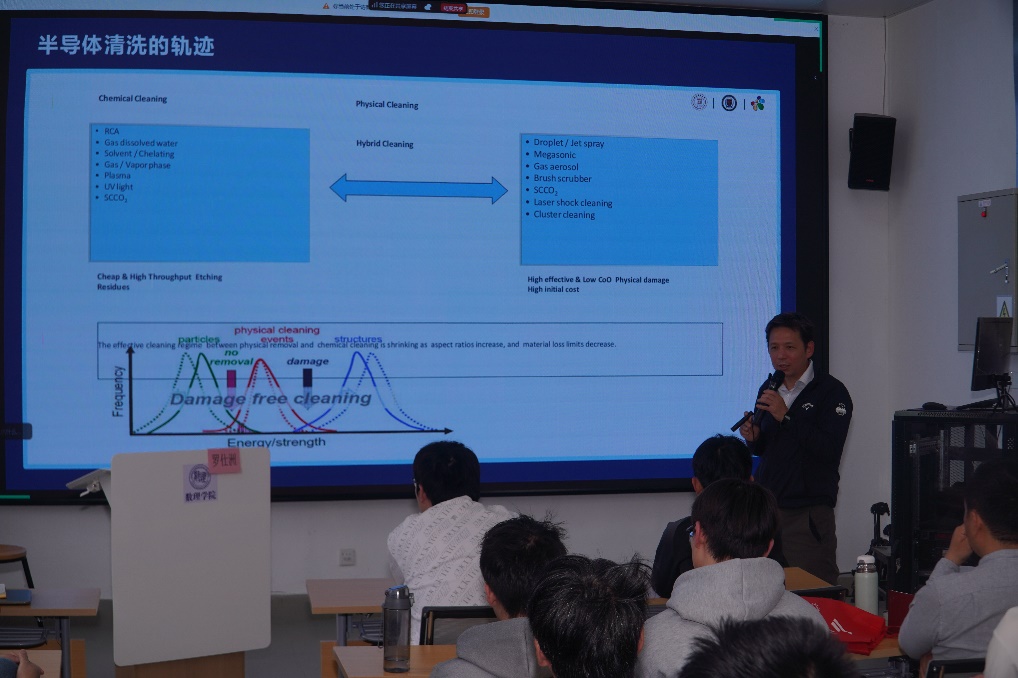

罗博士说,“半导体制造行业中的清洗工艺十分重要。看似简单,实则复杂。任何微粒的残留或污染都可能导致整片晶圆的报废。”他结合自身调配清洗液配方优化等实践经验,揭示了清洗工艺背后的科学逻辑。在创新调配清洗液配方时,任何因素的忽视都可能导致半导体制造的良率下降。所有这些问题均需通过大量人才的研究和创新才能获得突破。

在问答环节,学生和参加讲座的老师踊跃提问。一名老师问道:“关于现代工艺的刻蚀,很少采用像从前常用的液体刻蚀,而是采用先进的等离子体刻蚀,其优势在哪?”罗博士回答道:“半导体的加工通常是非常精细化的,其工艺通常在微小单位下进行,普通的液体刻蚀无法保证刻蚀的精度以及平整度,而通过等离子体和化学物质结合的刻蚀,不但提高了效率,也提高了精度。”针对“想转行半导体行业的小白”的困惑,他悉心推荐相关优秀教材,并鼓励同学们积极学习,为半导体行业注入新鲜血液。

理论人才与创新精神,正是驱动中国半导体技术进步的核心驱动力。本次课程不仅为学子们揭开了刻蚀工艺与清洗工艺的神秘面纱,更勾勒出中国半导体产业突破封锁、迈向高端的清晰路径。现场的同学深信罗博士所言,表示“好好学习理论知识,通过加强理论知识进行创新,去填补半导体行业金字塔的根基!”

数理学院 供稿